多品種少量×山崎技研フライス盤事例|「1日10分」段取り短縮【株式会社三洋様】

〜株式会社三洋が55年間山崎技研を使い続ける理由〜

製造業の空洞化が叫ばれる中、あえて「多品種少量」に特化し、55年間成長を続ける企業があります。

株式会社三洋(大阪府摂津市)は、「 1日10分の段取り短縮 」という地道な改善活動と、山崎技研の"汎用機とNC機の良い部分を兼ね備えた”フライス盤により、独自の生産体制を構築しています。

全自動化が進む時代に、あえて職人の手動操作の余地を残し、人と機械が一体となる事業運営は、一見すると非効率に見えがちです。

しかし実際には、他社が1時間かかる仕事を20分で完成させ、マシニングセンタを超える生産性をフライス盤で実現しています。

人の五感と機械の精度が融合することで生まれる、この一見矛盾した競争優位性の源泉はどこにあるのでしょうか。

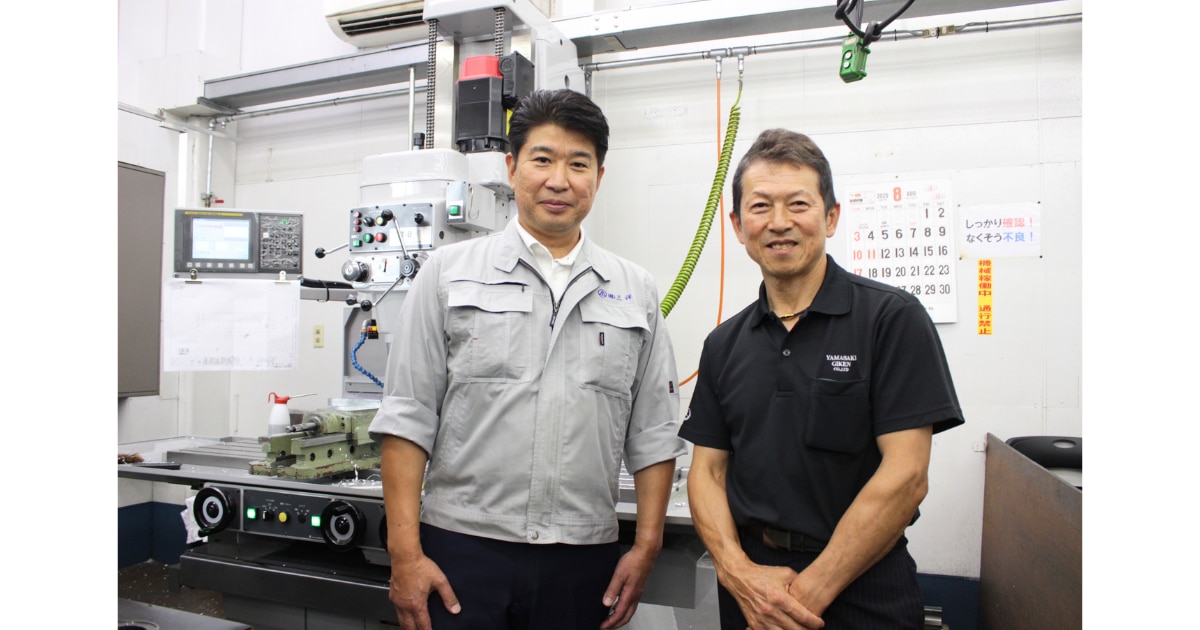

2代目・小阪邦弘社長に、多品種少量生産で生き残るための戦略と、なぜ55年間も山崎技研の機械にこだわり続けるのか、その理由を聞きました。

三洋・小阪邦弘社長(左)と山崎技研・大阪営業所 石元滑徒参事

この記事の目次[非表示]

1.なぜ多品種少量特化にこだわるのか

海外生産シフトを見越した先見の明

「創業者である叔父は、1970年の創業当時から『多品種少量生産に特化する』という明確な方針を持っていました」と小阪社長は振り返ります。当時はまだ日本の製造業が成長期にあった時代。多くの企業が量産体制の構築に注力する中、なぜあえて多品種少量を選んだのでしょうか。

「量産加工がいずれ海外に出ていくと、創業者は早くから見抜いていたのです。実際、その後の歴史を見れば、繊維産業から始まり、家電、そして今では自動車産業までもが生産拠点を海外に移しています。この流れは創業者の予測通りでした」

創業から55年。三洋様は紙おむつや衛生用品の製造装置部品を中心に、食品機械、自動車関連まで幅広い産業機械の部品加工を手がけ、現在では70社との取引を実現しています。この実績が、創業者の先見の明を証明しています。

価格競争から価値競争への転換

多品種少量生産への特化は、中小企業ならではの競争戦略です。

「量産品は結局、値段での競い合いになります。設備が多く、資本力のあるところが有利になる世界です。しかし多品種少量生産なら、付加価値を加えられる上、一人ひとりの技術で勝負できます」と小阪社長は説明します。

【Point!】日本人の擦り合わせ能力が活きる多品種少量生産

多品種少量生産には価格競争に巻き込まれず適正な利益を確保できるというメリットだけでなく、日本人の強みが最大限に活きる分野だということを感じました。顧客との細かな打ち合わせ、図面に書かれていない要求の読み取り、微妙な仕様変更への柔軟な対応。これらはまさに日本人が得意とする「擦り合わせ」能力そのものであり、世界と戦うための武器の一つなのでしょう。

職人一人ひとりが多能工化として機能する組織

三洋様の強みは、従業員全員が単なる作業者ではなく、多能工として機能している点にあります。

「うちでは、職人一人ひとりが図面読みから工程設計、加工、仕上げまでを一貫して担当します。これにより、お客様からの細かな要望にも柔軟に対応できます」

この体制により、通常なら設計部門と製造部門の間で発生するようなコミュニケーションロスがなくなり、リードタイムは受注から1週間以内を実現しています。

一人ひとりが高い技術力を持つことで、高付加価値型のビジネスモデルといえます。

2.山崎技研フライス盤が生み出す圧倒的な段取り短縮

「1日10分短縮」が生む年間800時間の価値

三洋様が掲げる「1日10分短縮」という目標。一見すると小さな改善に見えますが、その累積効果は驚くべきものです。

「今、現場では20人弱で回していますが、一人10分縮められたら1日200分。年間にすれば約800時間の短縮になります」と小阪社長は計算します。

この時間短縮を実現する鍵が、山崎技研のフライス盤です。

「プログラム不要で誰でも素早く加工が行えるガイダンス機能は本当にありがたいです。機械で削る時間は同じですから、前段取りの時間をいかに短くできるかが重要。スタートするまで1時間かかるか、30分かかるかは大きいです」

【Point!】段取り時間短縮の具体的な計算と効果

取材を通じて強く感じたのは、現代の工作機械がどのメーカーも高水準に達している中で、もはや加工工程での大きな差別化は困難だということです。真の差別化は、機械が動いていない「段取り時間」にこそ生まるのでしょう。三洋様が「1日10分短縮」にこだわる理由もここにあるといえますね。山崎技研のフライス盤の特性は、まさにこの段取り時間を直接的に削減しているといえます。多くの企業がマシニングセンタ等での自動化を進める中、あえて「人が関与する」余地を残しながら段取り時間を極限まで削減するアプローチは、多品種少量生産における競争優位の本質を突いていると感じました。加工時間で勝負するのではなく、「いかに早く加工を始められるか」で勝負する。この発想が、他社との大きな差別化の秘訣なのでしょう。

ハンドル・レバーがもたらす直感的な操作

山崎技研のフライス盤の特徴的な機能が、ハンドル・レバーによる直感的な操作です。

「Z軸が手動式で、ワークに当たる寸前まで手で持って行けます。刃先の工具長出しをしなくてよく、これが早さの理由の一つです」

「特に穴あけ加工において、この機能は圧倒的な優位性を発揮します。マシニングセンタでの穴あけはステップ加工をかけますが、汎用機だと切粉を見ながらボール盤のようにしてあけられます。これがマシニングセンタより速いんです」

実際、同社では穴あけが多いワークの場合、マシニングセンタより30〜40%程度の時間短縮を実現しているといいます。

【Point!】マシニングセンタとの使い分け戦略

マシニングセンタは複雑な形状加工や長時間の無人運転には確かに適していますが、段取り替えが多い多品種少量生産では意外な弱点があることを知りました。プログラム作成や工具長測定に時間がかかり、かえって非効率になるケースになってしまうようです。一方、山崎技研のフライス盤は、汎用機の操作性を残しながらNC制御の精度を実現している点が興味深いです。そのため0⇒1が多い多品種少量の現場ではマシニングセンタに対して圧倒的な優位性を発揮していることがよく分かりました。

職人の五感を最大化する機械設計

「工具の切れ味を活かすにはやはり手。職人の手の感覚の追求が肝で、切れ味に応じて緩急をつけられます」と小阪社長は強調します。

山崎技研の機械は、ハンドルやレバーから伝わる振動により、切削状態を即座に把握できます。切れ味の良いときはサクサクと進め、重たくなってくれば油を差して切粉を排出する。その感覚を頼りにスピードを追い込めるため、最適な切削条件を常に維持できるのです。

また、カバーがない設計も重要なポイントです。はみ出すような大きなワークでも使いやすく、機械への寄り付きの良さも特徴的です。加工状態を目視で確認しながら作業できるため、品質管理の面でも優れています。

3.人と機械の一体化を支える環境づくり

待ち時間ゼロを実現する工場レイアウト

三洋様の工場レイアウトで最も特徴的なのは、機械1台につき職人が一人という「一人一台制」です。

各職人が自分専用の機械を持ち、図面読みから工程設計、加工、仕上げまでを一貫して担当。他の作業者との調整や引き継ぎが不要なため、待ち時間がゼロになります。この体制により、職人は自分の機械の癖を完全に把握し、最適な加工条件を即座に設定できるのです。

この一人一台制を支えるのが、機械のすぐ後ろに配置された個人専用の工具棚です。「作業者ができるだけ機械の前にいられるように、自分専用の工具やドリルを揃えた作業棚を各自配置しています。道具を貸し借りせず、後ろを振り向いたら自分の棚があり、すぐに取りつけられます」と小阪社長は説明します。

さらに注目すべきは、天井に設置された複数のチェーンブロックです。クレーンだと使用中は他の人が待つ必要がありますが、複数のチェーンブロックなら空いているものをすぐに使えます。使用頻度が低い大径ドリルなどの共有工具については、誰が使用中か一目で分かるボードを設置し、探す時間すら削減する徹底ぶりです。

工場の環境整備も見逃せません。手元を明るく照らすLED照明、コンパネを敷いた木製の床により、立ち通しの作業でも疲労を軽減。ワークが落下したときの打痕防止にも効果的です。

単一の工作機械メーカーで揃えることでもたらされる“柔軟性”

三洋様の工場には、山崎技研のフライス盤11台、横中ぐり盤2台、マシニングセンタ2台を含む19台の工作機械が並んでいます。

「作業時間にバラツキが出ないよう、同じメーカーで揃えています。また、特急のオーダーが来たときに誰でも使えるように機械を1、2台空けています」

この戦略により、以下のメリットが生まれています。

- 作業者の機械間移動がスムーズ(操作方法が統一)

- 特急対応時の柔軟な人員配置が可能

- 工具や治具の共通化によるコスト削減

- メンテナンス知識の共有化

「いつも使っている機械は段取り替えせずそのままにしておけますし、いつも使っているメーカーで、特急品でも不安なく仕事を進められるようにしています」

機械への愛着を生む「きさげ仕上げ」体験

三洋様では、社員全員が山崎技研の本社工場を訪問し、製造現場の見学を実施しています。

「きさげ仕上げの見学と体験をさせてもらっています。自分たちが使っている機械がどのようにして作られているかを知れば、機械に対する愛着もわきますから」と小阪社長は語ります。

きさげ仕上げは、摺動面を手作業で仕上げる熟練の技。職人ごとに異なる「模様」が残り、誰が担当したかを識別できるほど個性が表れます。この手間暇をかけた仕上げにより、0.01mm単位の精密加工が可能になります。

【Point!】一人一台制がもたらす効率化の工夫

多くの工場では複数の作業者が機械を共有し効率化を図ろうとしますが、三洋様のまさにその逆。

機械を共有すれば稼働率は上がるように見えますが、実際には段取り替えの度に前の作業者の設定を変更し、工具を探し、加工条件を再調整する時間が発生します。一方、専任制なら職人は「自分の機械」として愛着を持ち、その特性を完全に把握。まるで自分の手足のように扱えるようになります。さらに個人専用の工具棚、複数のチェーンブロック、共有工具の見える化など、「待ち時間ゼロ」への執念とも言える工夫の積み重ねが、驚異的な生産性を実現しているのだと感じました。

4.人づくりを基盤とした持続的成長戦略

製造業の未来を担う人材育成

人を重要視する三洋様では、未経験からスタートだとしても、独自の教育プログラムで技術者を育成しています。

「簡単な作業は1週間程度で習得可能です。図面読みや軽微な補正作業には経験が必要ですが、定期的な勉強会を通じて技術伝承に注力しています」

まず1週間で基本的な機械操作を習得し、その後は実際の仕事を通じて徐々にスキルアップ。図面の読み方、公差の理解、切削条件の判断など、より高度な技術は定期的な勉強会で体系的に学びます。特に山崎技研の機械は操作が直感的なため、未経験者でも比較的早く基本操作を身につけられるといいます。

【Point!】AIには代替できない職人技の価値

製造業でのAI・ロボット導入が進む中、多品種少量生産における職人の価値はむしろ高まっていると感じました。材質や形状が毎回異なる中での最適解の判断、職人の五感情報の総合的な処理、顧客との対話から要求品質を読み取る能力、そしてイレギュラー対応での創造的な問題解決。これらは少なくとも当面、人間にしかできない領域として残り続けるでしょう。

三洋様の現場を見て感じたのは、AIは定型作業の自動化には向いていても、毎回異なる条件での判断が求められる多品種少量生産では、人間の柔軟性と創造性が不可欠だということです。

創業55年で築いた70社との信頼関係

創業以来の主要取引先である紙おむつ・衛生用品の製造装置メーカーを軸に、現在では食品、自動車関連まで70社との取引に拡大しています。一人ひとりが多能工として育っているからこそ、顧客の細かな要求にも柔軟に対応でき、信頼を勝ち取ってきたとのこと。

「メインの既存のお客様から足を伸ばしてきており、大小さまざまですが着実に増えています。もっと増やして半分は新規のお客様の売上となるよう目指しています」これも人材育成への投資があってこそ実現可能な目標といえるでしょう。

【Point!】多品種少量生産だからこそ築ける顧客との深い関係性

量産の取引関係が価格と納期だけで決まりがちなのに対し、多品種少量生産では全く違う関係性が生まれることを実感しました。図面にない「暗黙知」、例えば材質の癖や加工上の注意点などを顧客と共有し、緊急対応での実績を積み重ねていく。さらに顧客の製品開発段階から技術提案をすることで、単なる下請けではなくパートナーとしての立場を確立していく。「困ったときは三洋に」という指名受注が増えるのも納得です。これは価格競争力では測れない、まさに信頼という無形資産の蓄積なのだと感じました。

第2工場開設と旋盤事業への展開

2024年1月、三洋様は隣接地に第2工場を開設し、新たに旋盤事業をスタートさせました。

「町工場の高齢化や後継者不足の深刻化から、お客様の要望でスタートしました。フライス加工に加えた一貫体制で、より柔軟かつ迅速な対応ができるようになりました」

この展開により、従来は外注していた旋盤加工も内製化。納期短縮とコスト削減を同時に実現しています。

未経験者を一人前に育てる教育システムが確立されているからこそ、新しい事業領域への展開も自信を持って進められる―これが三洋様の強みともいえるでしょう。

5.まとめ:多品種少量生産で成功している3つのポイント

株式会社三洋様の55年間の歩みから、多品種少量生産で成功するための3つのポイントが見えてきます。

段取り時間の徹底的な削減

機械が動いていない時間にこそ改善の可能性があり、あえて人の判断や工夫を活かせる余地が必要人と機械の最適な融合

職人の五感を活かせる機械選定と、それを最大化する作業環境の整備多能工化を生み出す育成体制

作業者ではなく、図面読みから工程設計、加工、仕上げまでを一貫して担当できる多能工の育成

「日本はモノづくりで成り立っている国。汎用機とNC機のよさを兼ね備えた山崎技研の機械で、モノづくりの面白さと奥深さを感じてもらい、若者にその魅力を伝えていきたいです」という小阪社長の言葉には、製造業の未来への希望が込められています。

多品種少量生産への転換を検討されている企業の皆様にとって、三洋様の事例は多くの示唆を与えてくれます。

このような成功事例を参考に、自社の生産性向上についてご検討いただければと思います。

山崎技研製品に関するご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください

【Profile 】

社名:株式会社三洋

代表者:代表取締役社長 小阪 邦弘

所在地:〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5-13-8

創業:1970年8月

会社設立:1993年5月

事業内容:フライス・旋盤・NC・ボーリング加工一式

産業機械部品・精密金型部品製作

URL:https://www.settu-sanyo.com/

【Profile 】

社名:株式会社山崎技研

代表者:代表取締役社長 森尾 孝博

所在地:〒782-0010 高知県香美市土佐山田町テクノパーク2番

創業:1948年3月

会社設立:1965年10月

事業内容:工作機械事業部/NCフライス盤の設計開発・製造・販売

水産事業部/マダイ・シマアジ・ブリ等の養殖用稚魚の種苗生産

URL:https://www.yamasakigiken.co.jp/

製品ページはこちら:フライス盤