金属3Dプリンタとは?切削加工との違いや市場動向など基礎知識を解説

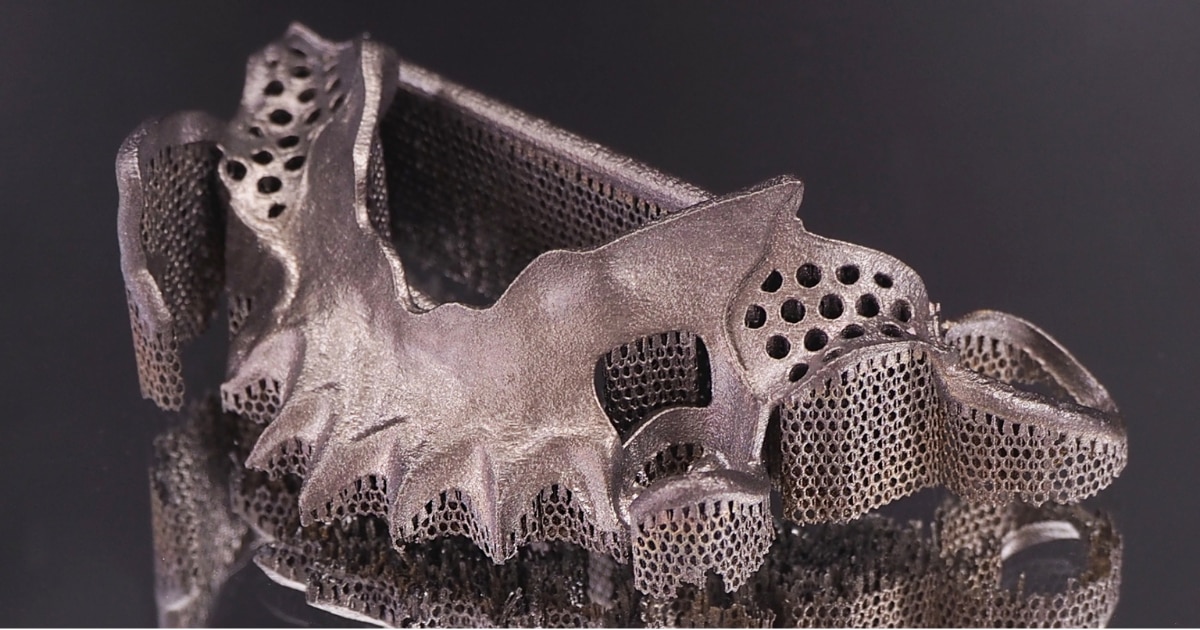

金属3Dプリンタは、金属粉末を積層造形することで、従来工法では難しい形状もクリアできる最新技術です。

海外市場においては、医療や航空・宇宙業界、自動車の試作などでの金属3Dプリンタ導入実績が増えてきています。

日本でも発展が予測されているものの未成熟な市場であり、自社での3Dプリンタ利用について明確なイメージを持てない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、金属3Dプリンタの基礎知識をご紹介します。

これからの市場動向も見据えて、最適な導入計画を検討していきましょう。

この記事の目次[非表示]

金属3Dプリンタの基礎知識

最初に、金属3Dプリンタの仕組みを見ていきましょう。

AM加工とは

AM(アディティブ マニュファクチャリング)技術とは、金属の層を積み重ねていくことで形状をつくっていく加工方法です。

AM加工の最大の特徴は、自由な設計ができることです。

金属の粉末を少しずつ積層させて加工していくため、切削加工では加工上の制限があり難しかった形状も加工できるようになります。

また、造形方式によっては加工に使う金属粉末は異素材を混ぜ合わせることもでき、異種金属を組み合わせたバイメタルワークとして加工することも可能です。

加工可能な対象材料

金属3Dプリンタで使える金属材料は、次のようなものがあります。

- マルエージング鋼

- 純チタン

- チタン合金

- インコネル

- アルミニウム合金

- ステンレス鋼

- 銅

金属3Dプリンタのメーカーが標準材料として販売している材質は、加工条件が最適化されたデータベースが準備されています。

材料メーカーから金属粉末を購入する場合、メーカーによってはデータベースもあわせて販売しています。

独自の配合でバイメタルワークを制作する場合はデータベースを新規作成する必要がありますが、将来的にAIが搭載されることで解決し、利便性はますます向上していくでしょう。

切削加工との違い

切削加工とAM加工のもっとも大きな違いは、設計に対する根本的な考え方です。

切削加工は金属のかたまりから削り出す方法のため、複雑な形状は分割して溶接等の別の工法も用いて製造しなければならなかったりと、設計や加工に多くの制限があります。

一方で、AM加工は切削加工に比べると制限が少なく、基本的には3Dデータさえあればその形状の造形が可能です。

デザイン設計の考え方になるため、中空部品などの複雑な形状も加工することができます。

金属3Dプリンタの用途

金属3Dプリンタの用途で多いものは試作品の内製で、最終製品への適用も増えてきています。

切削加工の場合、加工方法に合わせてさまざまな種類の工作機械を使い分ける必要がありますが、製品によっては金属3Dプリンタ一台で製作できるため、これまで外注していた試作品も内製できるようになります。

また、切削加工では実現できなかった複雑な冷却管を配置した金型なども作成できます。

金属3Dプリンタの種類によっては、部分的に破損した金型の補修も可能です。

樹脂3Dプリンタとの違い

樹脂3Dプリンタと金属3Dプリンタとの違いは、加工品の強度と導入コストです。

樹脂3Dプリンタは樹脂を使って造形を行うため、金属3Dプリンタほどの強度は得られません。

しかし、金属3Dプリンタと比べて低価格な製品が多く、導入コストが大幅に抑えられます。

対して、金属3Dプリンタは初期費用・ランニングコストともに高額です。

そのため、「そもそも自社に3Dプリンタが定着するか」を懸念される多くの企業では、「まず試作品の制作用として樹脂3Dプリンタを検討する」というケースも多くあります。

金属3Dプリンタの造形方式の種類

次に、金属3Dプリンタの造形方式の種類について見ていきましょう。

ここでは、主に使われている代表的な2つの造形方式をご紹介します。

パウダーベッド方式

パウダーベッド方式は、金属粉末を敷き詰めた面にレーザーを照射して積層していく造形方式です。

他の造形方式と比較して、造形精度が高いという特徴があります。

金属粉末を敷き詰めたテーブルのサイズ内であれば、一度に複数の部品が造形できます。

金属3Dプリンタのデメリットとして「造形時間の長さ」が挙げられますが、複数同時造形をしても造形時間はそれほど変わらないため、部品1個当たりの造形時間を短縮することができます。

また、金型レスで少量多品種生産ができるようになるため、オーダーメイドに対応する必要がある人工関節などの医療機器の加工にも多く使われています。

パウダーノズル方式

パウダーノズル方式は、ノズルから金属粉末とレーザーを照射して、溶接のようにビードで面をつくり造形していく加工方法です。

DED(ディレクティッドエナジーデポジション)方式とも呼ばれています。

ノズルからの供給で積層するため、金属部品や金型の補修が可能です。

チャンバーのサイズを上限として立体的な造形ができるので、大型の製品の加工に向いています。

また、パウダーノズル方式は、切削機と複合されていることが多い方式です。

複合機であれば同じマシン内で仕上げの切削までできるため、完成品の精度を高くすることができます。

日本における金属3Dプリンタの市場動向

AM加工は将来性のある分野であり、市場も年々拡大しています。

ここでは、金属プリンタの市場動向と日本での普及について見ていきましょう。

金属3Dプリンタの市場動向

株式会社グローバルインフォメーションの調査によると、世界における積層造形と材料の市場規模は2029年までに2,021億米ドルに達する予測となっています。(*1)

特に、2024年から2029年中では、20%以上のCAGRで成長する見込みです。

また、3Dプリンティング市場規模は2029年までに101億米ドルに達し、2024年から2029年中には36%以上のCAGRで成長すると予測されています。(*2)

製造業のなかでも自動車業界の成長がもっとも大きいとされ、特にアジア太平洋地域は最高のCAGRで成長することが見込まれています。(*3)

なぜ日本では金属3Dプリンタの普及が進まないのか

世界市場では大きく伸びるとされる金属3Dプリンタですが、日本では伸び悩んでいるのが現状です。

日本で普及が進まない理由の一つとして、「日本の品質基準の高さ」があります。

金属3Dプリンタによる加工では、従来工法の品質基準をクリアできないことが多いのが現状です。

さらに、日本の技術力が高いため、従来の加工方法でも複雑な形状に充分対応できてしまうことも挙げられます。

このような現状をふまえて、経済産業省では2023年から金属3Dプリンタの品質保証や認証基準の確立に向けた取り組みを始めています。(*4)

金属3Dプリンタの普及推進は、国としても力を入れていくべき分野となっています。

金属3Dプリンタの導入事例

金属3Dプリンタの導入事例をもとに、導入の成功ポイントを確認しましょう。

静岡県にある金属加工メーカー、東金属産業株式会社の導入事例です。(*5)

同社は、切削加工では対応できない中空形状の製品の加工を実現するために金属3Dプリンタの導入を検討していました。

導入の決め手となったのは、表面粗さの精度が目標をクリアしたことと、新機種の高い操作性です。

旧製品よりも格段に性能が向上したことで、「精度が低く操作が難しい」という先入観と不安が解消されました。

同社は金属3Dプリンタの導入後、複雑な形状にも素早く柔軟に対応できる技術力が評価され、前年対比150%の売上を予測しています。

金属3Dプリンタ導入の現状と解決策

これまで、金属3Dプリンタの導入には高額な初期投資が必要となり、多くの企業にとって導入コストが大きな課題となっていました。

しかし、金属3Dプリンタ技術の急速な進歩により、この課題は大きく改善されつつあります。

特に注目すべきは、ワイヤ方式の金属3Dプリンタの登場です。

ワイヤ方式は従来の造形方式と比較して、材料価格と本体価格の両面で大幅に安価となっています。

ワイヤ方式は金属ワイヤを直接溶融・積層するため、材料のムダが少なく、効率的な造形が可能です。

大型の製品にも対応できるため、幅広い産業分野での活用が期待されています。

ワイヤ方式の金属3Dプリンタは、導入コストが低く抑えられることから、中小企業にとっても導入しやすい製品となっています。

これまでコスト面で導入を先送りしていた企業でも金属3Dプリンタの活用が可能になり、製品開発や生産プロセスの改善が実現できます。

金属3Dプリンタの市場価格

金属3Dプリンタの市場価格は、3000万円から2億円が相場です。

加工方式と機能などで価格に違いがあり、パウダーベッド方式が3000万円~2億円、パウダーノズル方式が1億円~3億円となっています。

どのメーカーも価格は公表していないため、詳細な価格はお問い合わせが必要です。

まとめ

AM技術は経済産業省も力を入れている分野であり、将来的に多くの企業が導入することが予測されています。

導入の際は、複数の加工方式の中から自社にもっとも適したタイプを選ぶことが最初の課題となるでしょう。

金属3Dプリンタについて、このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください。

- 3Dプリンタが自社で活用できるのかわからない

- 自社にマッチする3Dプリンタがどれか知りたい

- 3Dプリンタとあわせて導入が必要な周辺設備がわからない

- 3Dプリンタの最新動向を知りたい

【脚注】

[1] 株式会社グローバルインフォメーション「積層造形と材料:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)」

https://www.gii.co.jp/report/moi1444680-additive-manufacturing-materials-market-share.html

[2] 株式会社グローバルインフォメーション「自動3Dプリンティング:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)」

https://www.gii.co.jp/report/moi1440084-automated-3d-printing-market-share-analysis.html

[3] 株式会社グローバルインフォメーション「3D プリンティング市場規模、シェアおよび業界分析、コンポーネント別 (ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、テクノロジー別 (FDM、SLS、SLA、DMLS/SLM、ポリジェット、マルチ ジェット フュージョン、DLP、バインダー ジェッティング、EBM、CLIP/CDLP、 SDL、LOM)、アプリケーション別(プロトタイピング、生産、概念実証、その他)、エンドユーザー別(自動車、航空宇宙、防衛、ヘルスケア、建築、建設、消費者製品、教育、その他)、地域別予測、2024年- 2032年」

https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/B4-101902

[4] 経済産業省「素形材産業を取り巻く現状と課題 p51」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/sokeizai/pdf/document1-05-1.pdf

[5] DMG森精機「【Vol2】ものづくりに革命を起こす金属3Dプリンタをいち早く導入 LASERTEC 30 SLM 2nd Generationの機能を駆使し 複雑な形状を高精度に造形」

https://www.dmgmori.co.jp/theme/case/id=4549