JIMTOF2024:進化するロボット切削とミネラルキャスト技術の最前線

高精度化が進むロボット切削加工の革新

JIMTOFではやや異端といえるが、ロボット切削の提案が見られ、着実に実用性を増している様子だ。今年7月には8社でつくるロボット加工技術研究会も発足し、メンバー企業はそのメリットを「要求精度の低い分野は数多い」「荒加工のみを行う手もある」「汎用性が高く、ロボット走行レールを使えば長大なワークも自在に加工できる」「巨大ワーク加工用の設備コストは(大型工作機械と比べ)比較にならないくらい低い」とアピールする。

ATC搭載ロボットの進化

スギノマシンはスピンドルユニットをロボット向けに応用し、アルミの穴あけや形状加工を実演。この装置はアームの先端にスピンドル・スライドユニットを取り付けて用いる。従来装置に穴あけやタップの機能はあったが、「2つの直行軸による高精度な切削(刃径16mmエンドミルを使った加工平面度は0・011mm)を行うのは初めて。加工負荷を検知し加工条件を自動で切り替えるAFASと、ATCも用意した。これらがないとロボット切削は成り立たない」とする。

ロボット加工技術研究会はイワタツールのブースでやはりATCを付けたロボット切削システムを実演。岡丈晴会長(トライエンジニアリング専務取締役)は「アルミ、鉄、FRP製大型部品向けの採用はこの5年ほどで徐々に増え、これまで年1、2件だった導入事例は4、5件に増加した。これまでは加工精度が低いと諦めるユーザーがあったが、穴の品質や面精度を求めるところにも採用されるようになった。高剛性のロボットと低抵抗の切削工具の登場が大きい」と話す。

写真1:ロボット加工技術研究会が見せたファナックと安川電機(クーラント噴射)のロボットの組み合わせがユニーク(イワタツ―ルブースで)

ウェット加工への挑戦

その高剛性ロボット(6軸の「M-800」)でおそらく初めて、切削液をかけて穴あけ加工を実演したのはファナック(ATCなどのシステム化は豊電子工業)。「剛性や精度を高めたことで、直進性が高く反力がかかってもブレない」と胸を張る。軌跡精度は0・05~0・1mm、真円度は20ミクロンという。

ロボット切削に取り組んで5年ほどという桜井製作所もアルミ材への穴あけを実演。ギガキャストなど大物部品の加工を睨み、Gコードを利用して作成できるプログラム、ツール、ATCを用意する。「導入事例はまだないが、ユーザーさんからのテスト加工の希望に対応しているところ」と言う。課題を問うと「M16のタップは難しい。ヘリカル加工ならできるが。また切削油をかけたり切粉を処理したりするのも難しい。手探りで進めているところ」と実情を話す。

工作機械におけるミネラルキャストの実用化

JIMTOF2024で話題となった技術の一つが、「ミネラルキャスト(ミネラルキャスティング)」だろう。樹脂と骨材(花崗岩などの自然石)を固めたポリマーコンクリートの一種で、欧州では工作機械の約3割に同技術が使われるなど一般的。国内での活用はあまり耳にしなかったが昨年、ヤマザキマザックが内製化を発表すると大きな注目を集め、今回展では同社だけでなくトーヨーエイテックやニデックマシンツール、神崎高級工機製作所などもこぞって同技術採用機を実機で展示した。

振動減衰性能の向上

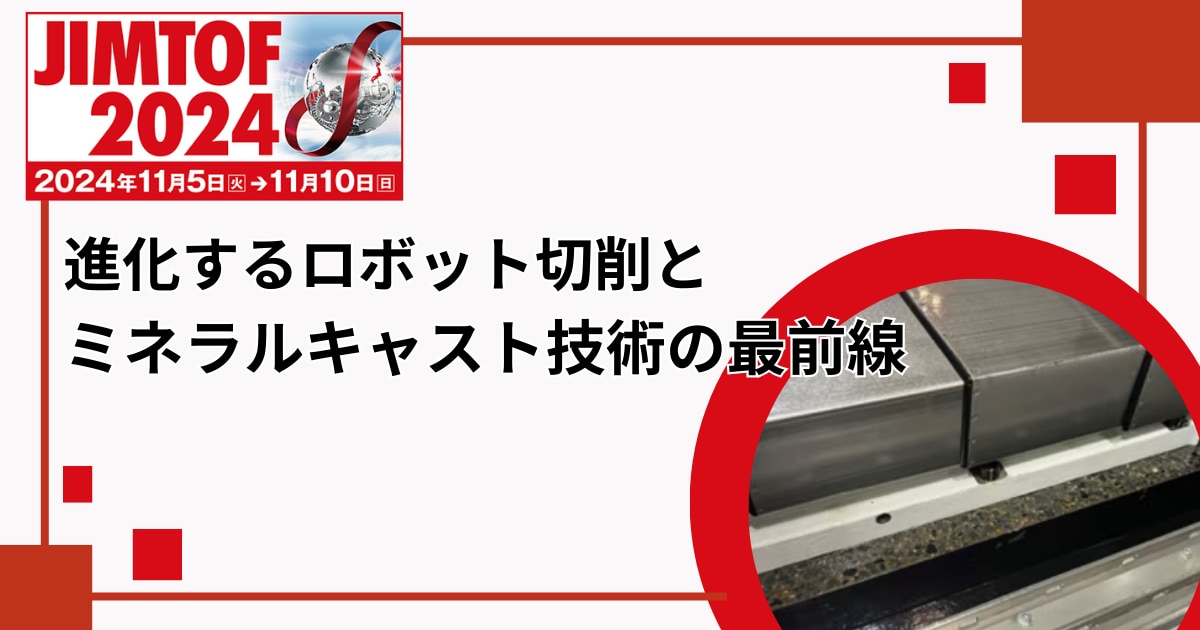

ミネラルキャスト最大の特徴である高い振動減衰性を生かした高精度加工の実現を提案したのがトーヨーエイテック。ベッド全体にミネラルキャストを採用し、「細かいビビり面をなくすこと」を目的とした。課題となるミネラルキャストのコストについては「単工程で見ると鋳物よりも高いが、後工程が大幅に減る分、機械価格としては若干高いくらい」と話す。

写真2:トーヨーエイテックはベッド全体に日ノ出水道機器の工場で製造されたミネラルキャストを採用

熱安定性の活用事例

歯車研削盤を手掛けるニデックマシンツールと神崎高級工機製作所は、この高い振動減衰性に加えて、熱伝導比率が低い特徴を生かし、加工精度と高能率加工の両立に期待を寄せる。

ニデックマシンツールはグローバルスタンダード機と銘打った歯車研削盤にミネラルキャストを採用。高精度歯車を、ワーク軸を2軸にすることで連続高速加工できるのが特徴だが、それを支えるのが「熱に対して鈍感」なミネラルキャストの特性だ。高精度歯車の加工には砥石研削面の精度を保つドレッシングが重要になるが、加工熱の発生しないドレスインターバル時には機械温度が低下しやすく、寸法に変化が生じてしまう。熱変異の少ないミネラルキャストを採用することで機械温度が安定し、高精度な加工を高速に回すことができるという。

神崎高級工機製作所も同様に、高精度と高速加工を両立するため同期式ギヤホーニングマシンのベッドにミネラルキャストを採用。来年には「出展している歯車研削盤もミネラルキャストに置き換えていく」と話した。

ミネラルキャスト採用の課題と将来展望

製造メリットと導入状況

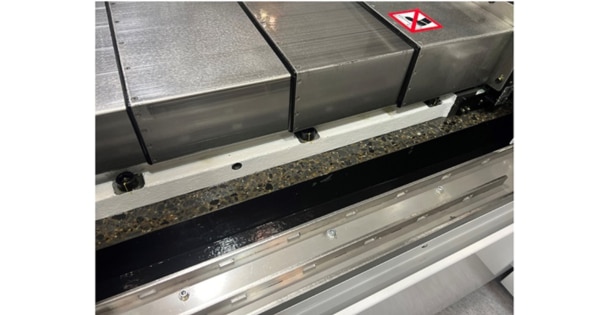

一方、北米で既にミネラルキャスト搭載機を販売するなど先行するヤマザキマザックは、ベッドとコラムに採用した立形マシニングセンタを出展。採用理由について同社の担当者は「鋳物の調達不安」を真っ先に挙げ、「鋳物メーカーが相次いで廃業している。ミネラルキャストなら内製化しやすく、工場内に製造工程を設けることも可能。鋳物で数カ月かかっていた調達・製造リードタイムも、ミネラルキャストを内製化すれば1週間ほどに短縮できコストも追求しやすい」と設計や生産面でのメリットに言及した。

写真3:ヤマザキマザックは機械の横に鋳鉄とミネラルキャストの鐘を並べ、振動減衰性の高さを体感できるよう工夫した

技術的課題と今後の展望

会場で話を聞いていると、各工作機械メーカーの開発陣が視察に来る場面に多々遭遇した。中国でミネラルキャストの製造を手掛ける山東ナノ新材料科学技術有限公司のブースで「前回展は閑古鳥が鳴いていたが、今年は休む暇がないほどの盛況ぶり」といったコメントを聞いていた際も、測定機メーカーの開発者がテストできるかと話しかける様子が見られるなど、関心の高まりを肌で感じた。

一方で、採用メーカーに性能を聞くと「概ね良好だが、詳細性能に関する試験はこれから行う」と回答するところが多く、なんとか今回展に間に合わせた印象だ。加えて、一部メーカーでは開発が上手くいかなかったといった話も漏れ聞こえ、さらにはその報を受けてミネラルキャストを採用していながら公表を取りやめた企業もあったようだ。

欧州勢でも、歯車加工機を手掛ける独LIEBHERRは16年にミネラルキャストを採用したものの、「熱伝導性が低いという特性が逆にユーザビリティーを損ねた」ことを理由に20年には鋳物に回帰したケースもある。

今回展での関心の高さから、今後国内でもミネラルキャストを採用するメーカーが増えていくことは間違いない。しかし、使い方によってはメリットとされることがデメリットになる場合もあり、見極めが肝要となりそうだ。

(提供:日本物流新聞社)