【2025.7月】中小企業省力化投資補助金の申請要件と採択のポイント

人手不足に悩む中小企業にとって、省力化投資は待ったなしの課題となっています。

そんな中、注目を集めているのが「中小企業省力化投資補助金」です。

カタログ注文型と一般型という2つの申請型があり、それぞれに特徴があります。

どちらを選ぶかで申請の難易度も補助金額も大きく変わってくるため、申請を検討されている方にとって最も重要なのは「自社にはどちらが適しているのか」という判断でしょう。

今回は、この制度の全体像から具体的な申請要件、そして採択されやすい申請のコツまで、実務的な視点を交えながら詳しく解説していきます。

この記事の目次[非表示]

\ 【2025.06時点 】 製造業向けの補助金をまとめました /

中小企業省力化投資補助金とは

~制度概要と2つの申請型~

制度の目的と対象企業

中小企業省力化投資補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する制度です。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的としています。

補助対象者は現在進行形で人手不足に悩んでいる企業です。

カタログ注文型と一般型の基本的な違い

省力化投資補助金には2つの申請型があり、それぞれ特徴が大きく異なります。

カタログ注文型は、事務局に事前登録された製品を購入する場合に利用できる制度です。

補助率は一律2分の1で、申請から約2ヶ月という比較的短期間で結果が出るのが特徴です。

随時募集を行っているため、タイミングを選ばずに申請できるのも魅力的でしょう。

一方、一般型は50万円以上の機器やオーダーメイド機器が対象となる制度です。

こちらは定期的な公募となっており、採択発表まで数ヶ月を要します。

しかし、最大1億円という高額な補助を受けられる可能性があるのが大きな特徴です。

カタログ注文型の詳細|要件・補助額・対象製品

申請要件と人手不足状態の証明方法

カタログ注文型で最も重要なのが、人手不足状態の証明です。

以下の要件のうち、いずれか1つを満たす必要があります。

- 限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。

- 整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。

- 採用活動を行い求人掲載したものの、充足には至らなかった。

- その他、省力化を推し進める必要に迫られている。

実務的な観点から言うと、多くの企業が活用しやすいのは3番目の「求人未充足」要件です。

1番目の残業30時間超は働き方改革の影響で該当企業が少なく、2番目の5%減も従業員100名なら5名以上の退職が必要となり、現実的ではないケースが多いためです。

求人未充足の証明には、有料の求人媒体だけでなく、ハローワークや自社サイトでの求人掲載も認められます。

重要なのは、申請時点で有効な求人であることです。

過去の求人履歴だけでは要件を満たせませんので注意が必要でしょう。

また、労働生産性の向上目標を立てることも求められますが、これは計画目標であり、未達成でもペナルティはありません。現実的な範囲で設定すれば問題ないといえます。

補助金額の計算と賃上げによる上限引き上げ

補助金額は従業員数に応じて上限が設定されています。

ここで注目したいのが、賃上げ要件を満たすことで補助上限額を引き上げられる点です。

事業場内最低賃金を45円以上引き上げ、かつ給与支給総額を6%以上増加させることで、それぞれ300万円、750万円、1,500万円まで上限額が上がります。

例えば、従業員数21名以上の企業が最大額の1,500万円を狙う場合、3,000万円の投資を行い、その半分である1,500万円が補助されるという計算になります。

賃上げ要件は決して低いハードルではありませんが、人手不足解消という制度趣旨を考えれば、従業員への還元として検討する価値は十分にあるでしょう。

販売事業者の探し方と登録要件緩和のメリット

カタログ注文型を利用するには、登録された販売事業者から製品を購入する必要があります。

ここで朗報なのが、最近の制度改編により販売事業者の登録要件が大幅に緩和された点です。

以前は、取り扱う製品の直接的な販売実績が必要でしたが、現在は中間卸事業者との継続的な取引があれば、直接の販売実績がなくても販売事業者として登録できるようになりました。

これにより、過去に特定製品を販売したことがない販売店でも、取引のある卸売事業者との関係性を示すことで補助金制度を活用した販売が可能となっています。

※省力化投資補助金 販売事業者登録を徹底解説記事はこちら

販売事業者の確認は、中小企業省力化投資補助金の公式ホームページで行えます。

登録されている製品カテゴリ、およびその販売事業者名の一覧が公開されているため、導入予定の設備を扱う事業者を簡単に見つけることができるでしょう。

※販売事業者検索はこちら

補助対象経費と重要な制約

補助対象となる経費は、製品本体価格およびそれに付随する運搬設置費用、初期設定費用などです。

ただし、導入費用は本体価格の2割までという上限があります。また、中古品や消費税は対象外となる点も注意が必要です。

販売価格については、メーカーが登録した定価や市場価格を基に設定されるため、市場価格から著しく乖離した価格での申請は認められません。

基本的には過去の納入実績価格を参考に設定しますが、物価上昇なども考慮されるため、必ずしも一致するとは限らず、事務局と相談しながら設定していくことになります。

一般型の詳細|高額投資向けの制度活用法

基本要件と未達時のリスク

一般型は高額な補助を受けられる反面、要件も厳しくなります。特に重要なのが、以下の要件です。

- 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加

- 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加(事業計画期間3〜5年で合計6〜10%以上)

- 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準

- (従業員21名以上の場合のみ)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等

ここで注意したいのは、2と3の要件です。これらは単に計画を立てるだけでなく、実際に達成する必要があります。未達成の場合は補助金の返還(未達率に応じた額)が求められるため、慎重な計画策定が欠かせません。

一方で、営業赤字などやむを得ない事情がある場合は返還が免除されることもあります。

また、1の労働生産性向上はあくまで計画目標であり、未達成でもペナルティはありません。

給与支給総額には、給料・賃金・賞与のほか、役員報酬も含まれます。

対象となる従業員の範囲は、自社で雇用する全ての従業員(正社員、パート、アルバイトなど)です。

役員は時間給の概念がないため、時給引き上げの対象とはなりにくいですが、給与総額には含まれるため、役員報酬の増額も要件達成の手段として活用できる点は覚えておくとよいでしょう。

補助金額の計算方法(段階的補助率)

一般型の補助上限額は従業員規模に応じて変動します。

補助率は投資額によって段階的に変わる仕組みになっています。

この仕組みを理解するために、具体例で見てみましょう。

6,000万円の投資を行う場合、3,000万円分の1/2(1,500万円)と、残り3,000万円分の1/3(1,000万円)を合計し、2,500万円が補助金額となります。

補助上限額は従業員規模に応じて設定されており、最大で1億円まで補助を受けることが可能です。

大規模な省力化投資を検討している企業にとっては、非常に魅力的な制度といえるでしょう。

対象となる投資内容と50万円ルール

一般型の対象となるのは、単価50万円以上の機械装置やシステム構築費です。

カタログに登録されていない製品やオーダーメイド設備が主な対象となります。

設計費などの関連経費も対象に含まれる一方で、人件費や不動産取得費、水道光熱費などのランニングコストは対象外です。ハードウェアとソフトウェアを組み合わせた投資も対象となりますが、メーカーが異なっていても全く問題ありません。

50万円という基準は、省力化効果の大きい本格的な設備投資を想定しているためです。

複数の設備を組み合わせた、より高度な投資が求められていると理解するとよいでしょう。

採択されやすい申請のポイント

採択率データと傾向分析

一般型の第1次公募では、全国で1,809件の申請があり、採択巣は1,240件、採択率は68.5%でした。

決して低い数字ではありませんが、3件に1件は不採択になっているという現実もあります。

採択されにくい傾向として明確に現れているのが以下のパターンです。

まず、財務状況に問題がある企業です。

債務超過や2期連続赤字の企業は、申請自体は可能ですが採択されにくくなります。

これは省力化投資の効果を継続的に発揮できるかという観点から判断されているためでしょう。

次に、既に省力化が進んでいる工程への投資です。

人手不足解消という制度趣旨に照らして、すでに自動化が進んでいる部分への追加投資は評価されにくい傾向があります。

また、大まかな事業計画も避けるべきです。

「どんぶり勘定」的な計画では、投資効果の根拠が不明確となり、審査で評価されません。

採択されやすい投資内容の具体例

一方で、採択されやすい投資にはある程度の傾向が見えています。

採択事例では、ロボットやAPC(自動パレット交換装置)などを組み合わせたシステム投資、オーダーメイド機器の導入の採択率が高い結果となりました。

単体の工作機械よりも、企業の特定業務に合わせてカスタマイズされた複数機器を組み合わせた自動化システムの方が採択されやすい傾向が読み取れます。

その他、3次元測定機とソフトウェアの組み合わせやサービス業におけるシステム開発なども採択されています 。

重要なのは、投資によってどの程度の省力化効果が見込めるのかを具体的に示すことです。

「作業時間が○時間短縮される」「○名分の業務が自動化される」といった定量的な効果を明確にすることが採択への近道といえるでしょう。

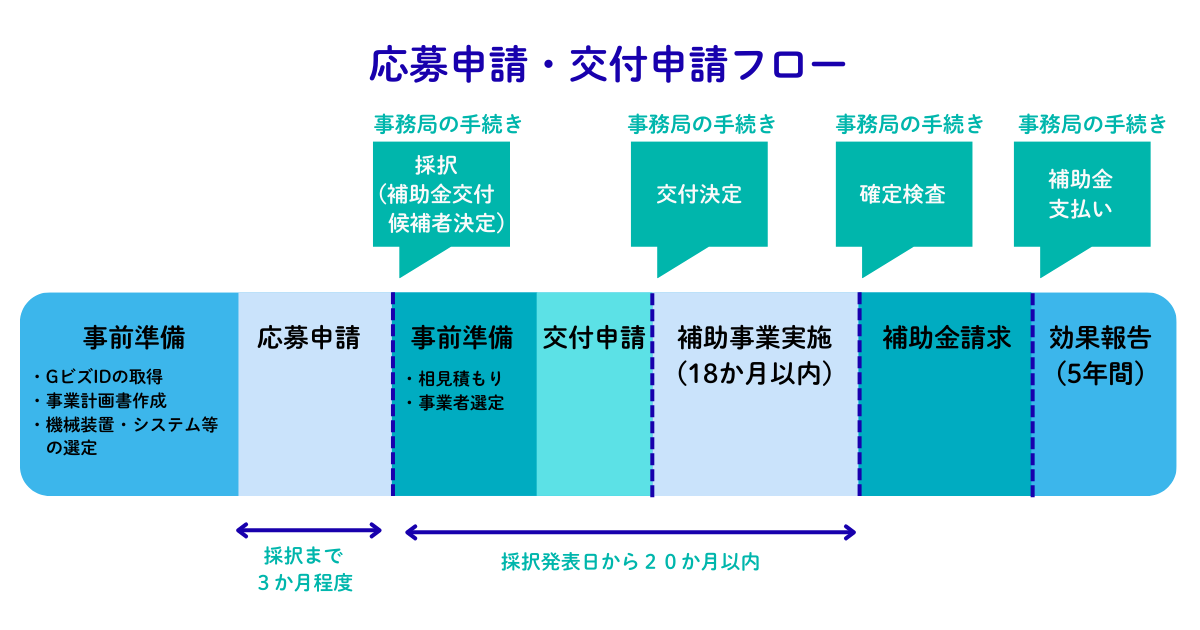

申請手続きの流れとスケジュール

カタログ注文型の申請フロー

カタログ注文型は随時公募のため、準備が整い次第いつでも申請可能です。

申請から約2ヶ月で採択結果が出るため、比較的短期間で補助金の活用可否が判明します。

申請のステップ | 詳細/補足事項 | |

1 | GビズID取得 | 電子申請に必要なGビズIDプライムアカウントの取得。 |

2 | カタログからの製品選定 | 「製品カタログ」からの希望対象製品の選定。 |

3 | 販売事業者の選定 | 選定製品ごとの「販売事業者一覧」からの販売事業者の選定とサポート窓口への連絡。 |

4 | 販売事業者との共同申請 | 製品販売事業者との共同での事業計画策定と共同申請。 |

交付決定後のステップ | 詳細/補足事項 | |

5 | 補助事業実施 | 交付決定通知書記載日(交付決定日から原則12か月以内)を期間とする補助事業の実施。 |

6 | 実績報告 | 製品導入後の事務局への実績報告書の提出。 |

7 | 補助金交付 | 事務局による実績報告内容に基づく補助額確定後の支払い請求と補助金の交付。 |

8 | 事業実施効果報告 | 補助事業完了後3年間を効果報告期間とする毎年度の報告義務。 |

採択後は1年以内に事業を完了させ、実績報告を行う必要があります。

その後3年間にわたって効果報告が求められますが、これは省力化効果の継続性を確認するためのものです。

一般型の申請スケジュール

一般型は定期公募となっており、今回の第3次公募は8月29日に締切予定です。

採択発表は11月下旬頃を予定しているため、申請から結果まで約3ヶ月を要します。

第4回も実施される予定です。(2025年8月末時点)

申請から補助金受給までの流れは以下のようになります。

なお、一般型は受給後5年間の効果報告が必要です。

なお、一般型は受給後5年間の効果報告が必要です。

カタログ注文型の3年間と比べて長期間となるため、継続的な効果測定体制の構築も重要になります。

申請時の疑問点と実務上の注意点

複数拠点での申請の考え方

申請単位は法人単位となっており、原則として1法人1申請です。

全国に複数の工場や拠点がある場合でも、それぞれ個別に申請することはできません。

複数の工場で同時に投資する場合は、すべてをまとめて1つの申請として進める必要があります。

リース活用の可能性

一般型では共同申請という形でリース活用が可能になりました。

この制度を利用することで、初期投資負担を軽減しながら補助金を活用できます。

ただし、どのリース会社と申請するかを事前に届け出る必要があり、リース会社から契約概要に関する書面を入手する必要もあるため、早めにリース会社との調整を行うことが重要です。

販売事業者の取引証明について

カタログ注文型で販売事業者として登録する際、中間卸事業者との取引を証明する書類は、納品書や請求書の写しなど取引の事実がわかる書類で問題ありません。

複数の中間卸事業者と取引がある場合、1社との取引証明で販売事業者登録を行った後、実際の仕入れは別の会社から行っても構いません。どの会社から仕入れたかは公表されず、事務局への報告義務もないためです。

省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業にとって非常に有効な支援制度です。

カタログ注文型と一般型、それぞれの特徴を理解し、自社の投資計画に最適な制度を選択することで、効果的な省力化投資の実現につなげていただければと思います。

まとめ

省力化投資補助金の活用を成功させるには、制度の特徴を正しく理解し、自社の状況に最適な申請型を選択することが重要です。

カタログ注文型は、登録済み製品を対象とした使いやすい制度です。

随時申請可能で最短1カ月という短期間で結果が出るため、急ぎの設備導入には最適でしょう。

人手不足要件では「求人未充足」が最も活用しやすく、ハローワークや自社サイトでの求人活動でも証明可能です。

一般型は、オーダーメイド機器や高額投資に適した制度です。

最大1億円という大型補助が魅力的ですが、給与総額増加などの要件があるため、慎重な事業計画が必要になります。

採択率を高めるポイントは、単体機器よりもシステム化された投資を計画し、定量的な省力化効果を明確に示すことです。財務状況の健全性も重要な評価要素となるため、申請前に経営基盤の確認も行っておきましょう。

申請を検討される際は、まず導入予定設備がカタログ登録されているかを確認し、自社の人手不足状況と投資規模を踏まえて最適な制度を選択してください。

適切な準備と戦略的なアプローチにより、省力化投資の実現と企業成長の両立が期待できるはずです。

\ 【2025.06時点 】 製造業向けの補助金をまとめました /

私たち山善は、製造業における補助金の申請支援の実績が豊富にあります。

補助金を活用したい方、申請手続きにお悩みの方は、ぜひ私たちにお気軽にお問い合わせください。